こんにちは!広報担当の山下です。

春の訪れが近づき、三寒四温が感じられるようになってきましたね。

朝晩と日中の気温差が大きくなりますので、くれぐれも体調管理には気をつけてお過ごしください。

さて、本日は弊社の社員が講師を務めた社外セミナーの様子をご紹介いたします!

担当した社員は、今回が社外講師デビュー!!

どうぞ温かい目でご覧ください…!

遡ること昨年…

当社代表宛に取引先の金融グループ会社様より今回のセミナー依頼をいただきました。

代表が講師を務めても良かったのですが、この経験が社員の成長に繋がれば…!と、今回は直接販売担当主任のHが講師を務めることになりました。

講師が決まってからは当日の資料の作成、そして社内でも社員相手にリハーサルを重ねました。

セミナーの参加者は医療関係者ではなく一般の方ということで、なるべく専門用語などの難しい言葉を使わずに、わかりやすい説明ができるように工夫し、練習を重ねました。

定員30名のセミナーで、事前応募は満席!

当日は大阪市内の会場に29名の方が参加してくださいました。

せっかくなので、ここからはブログをご一読いただいている方にもセミナーの内容を簡単にご紹介します。

――――――――――

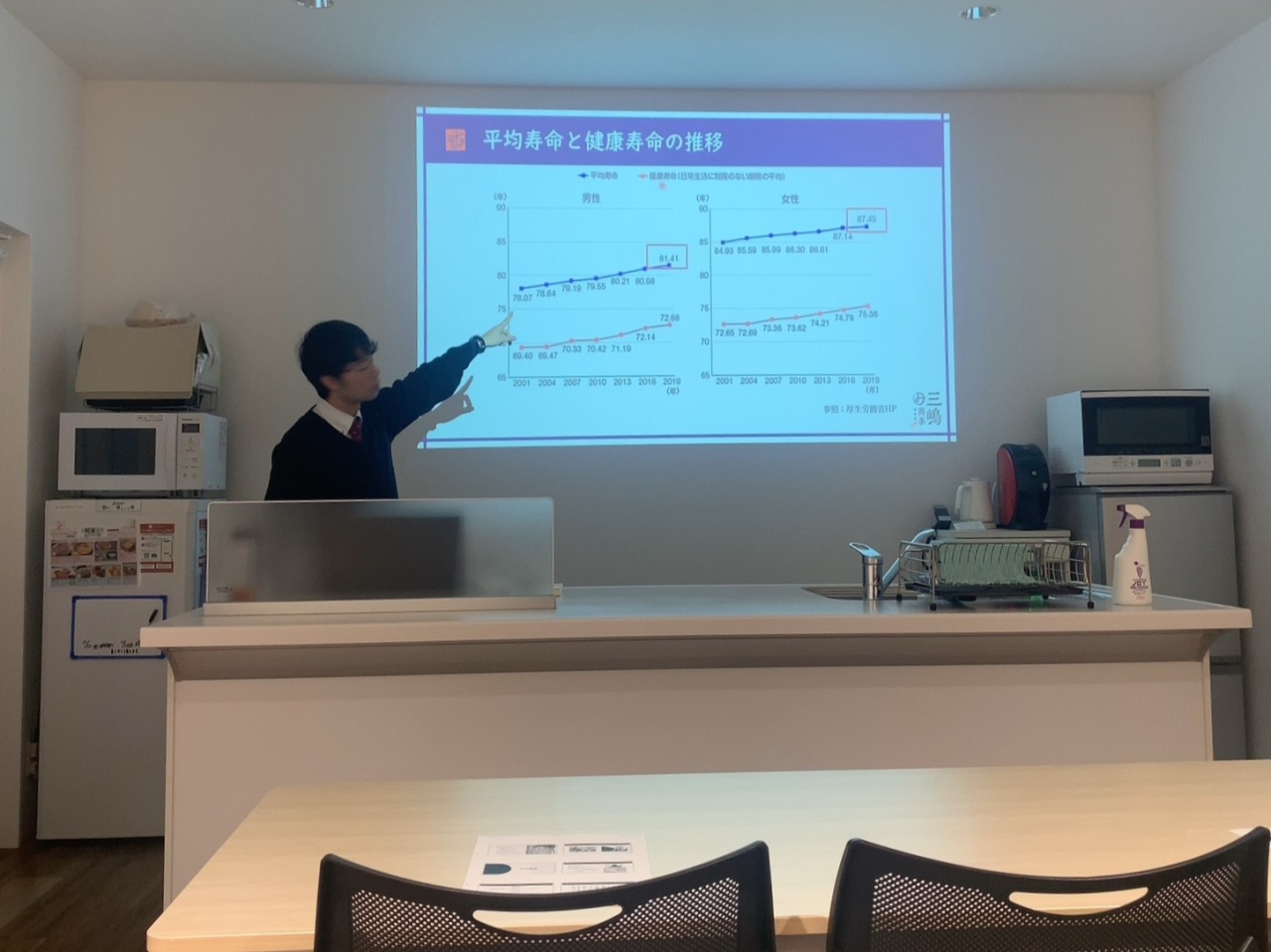

いつまでも食を楽しむために「誤嚥」を予防!と題し、現在の日本の平均寿命と健康寿命の差について知るところからスタートしました。

日本の平均寿命は世界の国と比べてもトップを誇る長寿国。

良いことでもありますが、果たして健康に過ごせる健康寿命はどうでしょうか?

実際、日本の平均寿命と健康寿命には10歳もの差があることがわかっています。

つまり、最期を迎えるまでに介護が必要になったり、寝たきりになる期間が平均で10年間あるということです!

ピンピンコロリとはいかないのが現実のようです…。

少しでも健康寿命を延ばし、最後まで自分らしく元気に生きるためにどうすれば良いのでしょうか…

それはズバリ、高齢期こそ食べること!!!

皆さんの周りにも、年を重ねてもモリモリ食べて元気な高齢者はいっらしゃいませんか?

いまは食欲があるから大丈夫だろう…!と思っていても、歳を重ねると歯が抜けたり、入れ歯が合わなかったり、運動量が減ることで食欲が落ちてきたりと「食べたくてもしっかり食べれない」ということが起きてしまいます。

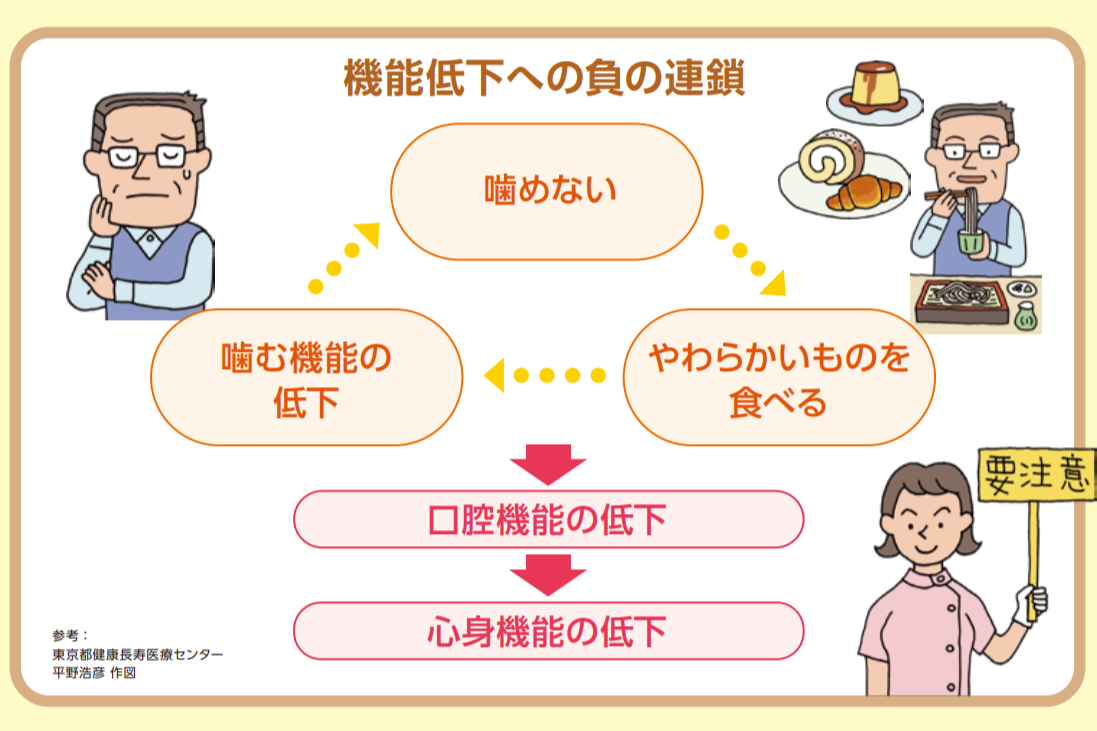

それが続くと、食べる量が減る⇒栄養が不足する⇒心身機能が低下するという負のスパイラルに陥ってしまいます…

いつまでも口からしっかり食べて元気に過ごすためには、普段からお口の中を清潔に保ち、規則正しい生活をして免疫力ををつけることで、嚥下障害を予防することが重要です!

――――――――――

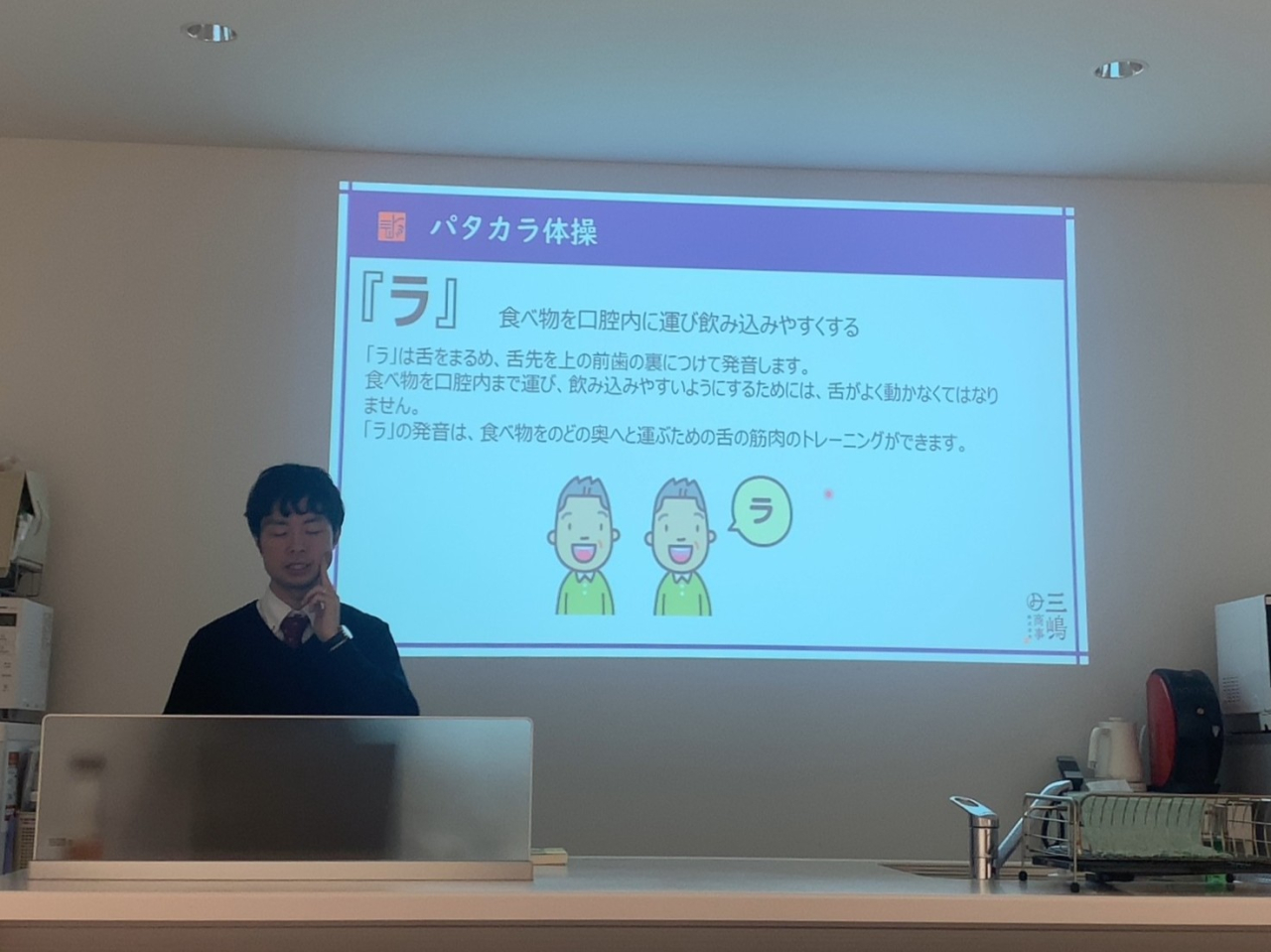

セミナーの中では、このあとに参加者の皆さんとお口の体操「パタカラ体操」もさせていただきました。

加齢に伴い筋肉が弱ってくると、お口周りの筋肉や舌の動きが悪くなります。

その予防として「パ」「タ」「カ」「ラ」と発音することで、食べるための筋肉をトレーニングすることができます!

\皆さんもぜひやってみてくださいね!/

また、普段の食事が食べにくいな…むせることが増えたな…と感じた時には、介護食を活用するのも一つです。

介護食は必要になってから初めて存在を知るという方も多く、一般的にはあまり知られていませんが、最近ではレトルト食品や冷凍食品などの調理済みのものから、飲み物や食べ物にとろみを付ける「とろみ調整食品」など、種類も豊富です。

当日は試食もご用意させていただいたのですが、参加者の方からは「想像よりも食べやすい!」「美味しくて、思っていた介護食と違った!」と前向きな感想をいただくことができ、介護食についてもきちんと理解を深めていただくことができました。

参加者の方が関心を持ってお話を聴いてくださったこともあり、和気あいあいとした雰囲気の中、講師を務めた社員もリラックスして話すことができたようです。

セミナー終了後には食事形態についてや身内の方のご相談をいただくなど、熱心な方が多くいらっしゃったことが印象的でした。

当社としても一般の方向けにお話する機会はそう多くないため、大変貴重な時間を過ごさせていただきました。

これからも確かな商品・確かな情報をお届けするため、新しいことにもチャレンジする姿勢を忘れず、社員一同取り組んで参ります!

ご参加いただいた方々、誠にありがとうございました!

こんにちは!広報担当の山下です。

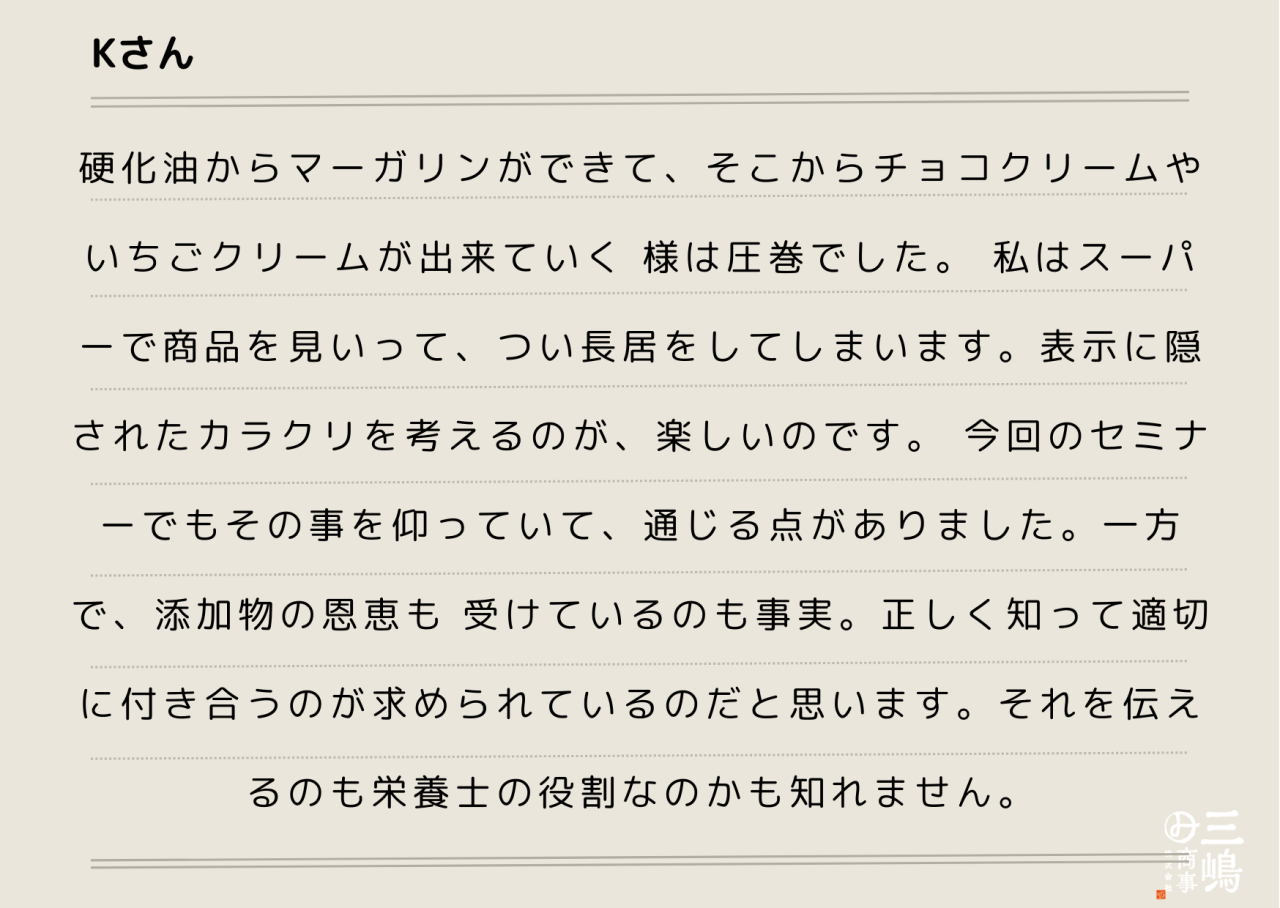

当社より【みしまの厳選シリーズ】の第一弾として発売したコロッケは、もうご覧いただけましたでしょうか?

大変嬉しいことに、発売以降たくさんのお客様にご購入いただいております!

安心・安全な素材にこだわり、保存料や化学調味料を加えずに仕上げた、とっておきの逸品です。

当社自慢の逸品を、ぜひご賞味くださいませ。

☆コロッケについて詳しく知りたい方はこちらをタップ

☆コロッケのご購入はこちらをタップ

今回のブログでは、コロッケの発売日に開催した【コロッケ発売記念セミナー】の様子を、会場にご参加いただいた栄養士さんの感想とともにご紹介いたします!

当日は、コロッケ製造メーカーの合同食品の和田社長(コロッケ社長)に、「日本の食の現状と目指すべき未来」というテーマで、お話をしていただきました。

現代の日本の食の問題点としては、食品添加物や遺伝子組み換え食品、農薬・化学肥料などが挙げられます。

中でも、食品添加物は「摂取しても人体に影響が出ないものだけが認可されている」と間違った認識をしている人が多いと言います。

実際に、日本以外の国では健康を損なう可能性があるとして使用禁止になった添加物も、日本では使用できてしまうものも多くあるそうです。

そして、世界各国で認可されている添加物の種類の多さも日本はダントツで1番です。

アメリカ…133

ドイツ…64

フランス…32

イギリス…21

日本…1520!!!

・・・驚きですよね。

(私の勝手なイメージですが)ジャンクフードが多そうなアメリカと比べても10倍もの種類の添加物が、日本では使用できてしまいます。

食品の見た目や味、香りを良くしたり、保存期間を長くするために食品添加物が役に立つことも確かですが、本当にそういったものを摂り続けて大丈夫なのか…改めて考える必要があると感じました。

セミナーの後半は、ケミカルクッキングをしていただきました。

会場に参加された方も動画を撮影するなど、とても興味深そうに参加されていました。

化学調味料を使うことで、簡単に市販の炭酸飲料やマーガリン、和風だしが再現できるということをコロッケ社長が実演してくださいました。

作る過程を見ていると一体何で作られているのか分からない不自然なものなのに、味や香りを確認すると、普段食べている“アレ”が再現されていました…!

参加者の皆さんからも「うわ~すごい!(怖)」と声が挙がり、改めて普段何気なく口にしているものが、何を使ってどんな風に作られているのかを正しく知っておかないと怖いなと感じました。

食品を使わずとも、食品添加物によって食品(みたいなもの)ができてしまう。

それを美味しい!美味しい!と食べ続けるのは、とても不自然なことではないでしょうか…?

まずは正しい知識を身につけ、自分の食生活を見直すことが第一歩です!

普段何気なく食品を選んでいるのを、一度立ち止まって原材料表示を見てみる。

台所にない調味料(化学調味料)が入っているものは、なるべく避ける。

そういった小さな心がけが大切です!

“We are what we eat 私たちは食べたものでできている”

☆セミナーに参加された方々の感想

☆今回のセミナーの様子は、ビースタイル本店YouTubeチャンネルにて配信中です!

もっと詳しく聴きたい!そう思った方は、ぜひご覧くださいませ。

(※聞き取りにくい箇所や映像の乱れがございます。)

視聴はこちらをタップ↓↓↓

今回発売した【みしまの厳選シリーズ】特選コロッケは、できる限り農薬を使わずに育てた安心・安全なじゃがいもと厳選した調味料や揚げ油を使用し、保存料や化学調味料などの食品添加物を加えずに仕上げています。

☆コロッケについて詳しく知りたい方はこちらをタップ

☆コロッケのご購入はこちらをタップ

当社では、確かな商品・確かな情報をお届けすることを使命としています。

【みしまの厳選シリーズ】では、食事制限や嚥下障害の有無に関わらず、みんなが安心・安全に食べられる、そして美味しい食品を今後も展開していく予定です!

楽しみにお待ちいただければと思います。

こんにちは!広報担当の山下です。

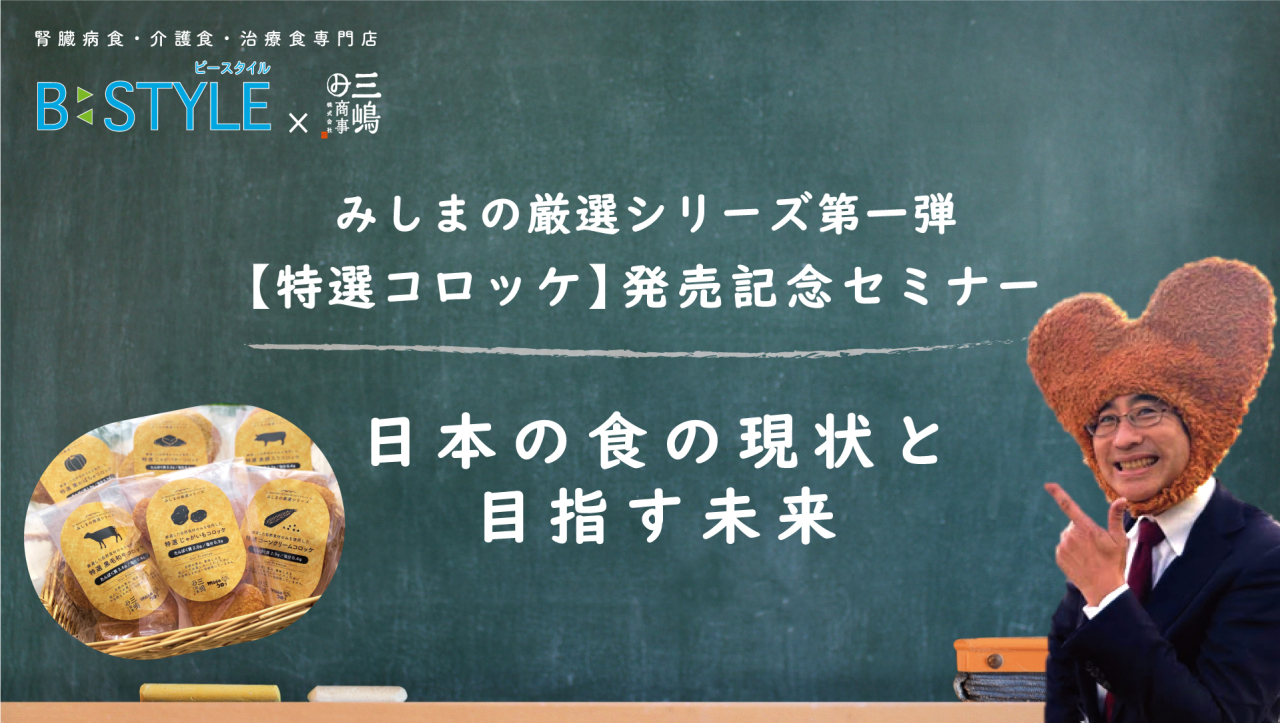

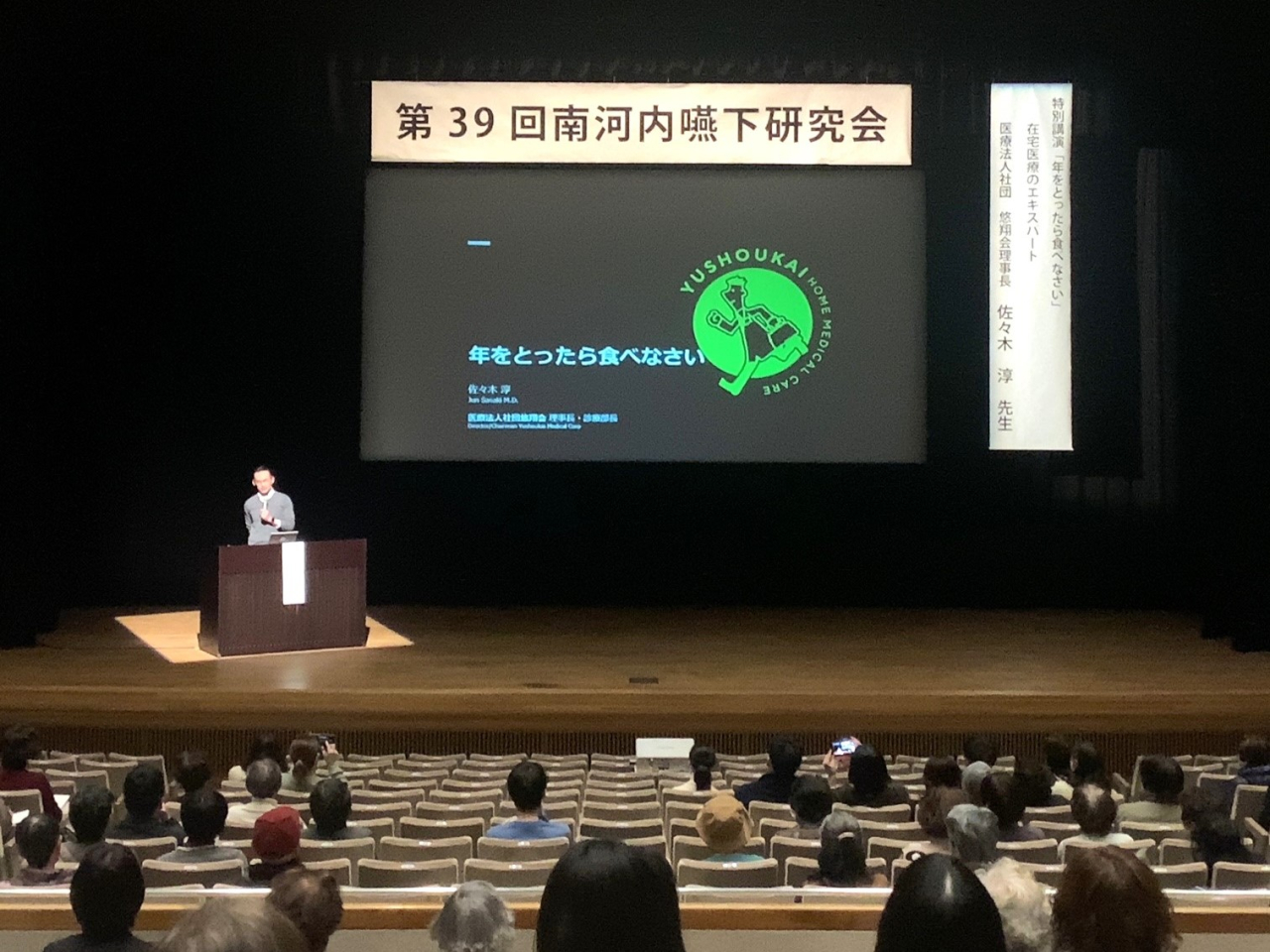

2月10日に当社の取組みの一つである「南河内嚥下研究会」が主催する市民講座が開講されました!

南河内嚥下研究会は、摂食・嚥下障害の知識と理解を深めることを目的に、管理栄養士さんが主体となって活動されています。

当社からは代表や部長が事務局として活動に携わり、これまでも勉強会に参加したり介護食の展示を行ってきました。

そして39回目となる今回は、はじめての市民講座が開講されました!

私も社内のメンバーと一緒に参加してまいりましたので、当日の様子をご紹介していきたいと思います!

市民講座の会場は、堺市南区にある栂文化会館でした。

そして、今回の目玉は、在宅医としてご活躍されている佐々木淳先生(医療法人社団悠翔会理事長)の特別講演です!

当社もイチ押ししている書籍『年をとったら食べなさい』(著・佐々木淳)の内容に沿ったお話をしていただきました!

講演では、「なぜ年をとったら食べないといけないのか」をとてもわかりやすく、楽しく学ぶことができました。ここから先は、先生のお話の中で特にたくさんの方にも知ってほしい!と私が感じたポイントをご紹介できればと思います。

\会場には、市民の方や医療従事者の方々が大勢集まりました/

ではさっそく…

人生の最期を考えた時、老衰やピンピンコロリを望む方も多いのではないでしょうか。

なるべく苦しまずに、家族や周りの人に迷惑をかけずに…と考えますよね。

しかし、日本では老衰で亡くなる方は全体の約5%、ピンピンコロリのような突然死も約15%なんだそうです。(15%の中には自殺や孤独死も含まれているとのこと。)

そのため、多くの人は要介護や認知症になることは避けられないのが現実です。

正直言うと、あまり受け入れたくない現実ですよね…

そのような実情を知ったうえで、じゃあ私たちはどうすればいいのか?

それは、「要介護や認知症になったときに自分らしく幸せに生きられるために備えること」ことです。

そのために重要なのが、年をとってからも「食べること」と「社会とのつながりを保つこと」です。

中には、痩せていても元気な高齢者もいますが、これまでにもたくさんの高齢者を診てこられた先生曰く、痩せている高齢者は精神的ストレスや病気で入院したときに、ふっくらしている人に比べて元気に戻ってこられる可能性が低いとのことでした。

日本人の成人はBMI=22が標準とされていますが、高齢者はBMI22~29が適正です。

なにかあったときのための「命の貯金」だと思って、体重を2~3kg増やしておくのが良いと話されていました!

また、世界の国と比較した興味深いお話もありました。

お隣の国の高齢者施設では、高カロリー&高たんぱく質の見るからにボリューミーな食事ばかりが提供されています。

講演の中では、実際の写真も見せていただきましたが、日本人が思う「バランスの良い食事」とはかけ離れた食事内容でした。

逆に、日本と同じような食事を提供されている国は、ミャンマーだそうです。

ミャンマーの平均寿命は60歳、世界の中でも貧困だと言われている国でもあります。

世界の中でも長寿トップの日本と、平均寿命60歳のミャンマーでは高齢者が同じような食事をしている…。 知ればいろいろと考えさせられる内容ですよね…!

お隣の国のように…とは言わずとも、年をとってからもしっかり食べて、丈夫な体を維持するためには「口腔ケア」も大切です。

汚い食器でごはんを出されても食欲が湧かないのと同じで、口内環境が良くないと食欲は低下します。

その結果、食事量が減ってしまいフレイルになってしまうケースも少なくありません。

口腔ケアをして、なるべく食形態を落とさず常食に近いものを食べることが健康状態を保つうえで重要なポイントです!

(参考:日本歯科医師会「通いの場で活かすオーラルフレイル対応マニュアル~高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に向けて~2020年版」)

食べることは栄養を摂るだけでなく、家族や友人と「時間」や「美味しさ」を共有するための大切なコミュニケーションの場でもあります。

皆さまも最期まで食べるということを大切に、いつまでも元気に人生を楽しんでいただきたいです!

――――――――――

以上、佐々木先生が講演の中でお話された内容から、一部ご紹介しました!

いかがだったでしょうか…?

ここでご紹介したお話以外にも、講演の中では日本の医療現場の実情や、薬を多用することの危険性などもお話していただき、「食事がいかに大切か」ということを強く感じました。

講演後のシンポジウムでは、「食べたい気持ち」に寄り添った活動をされている先生方の心のこもったお話を聴くことができました!

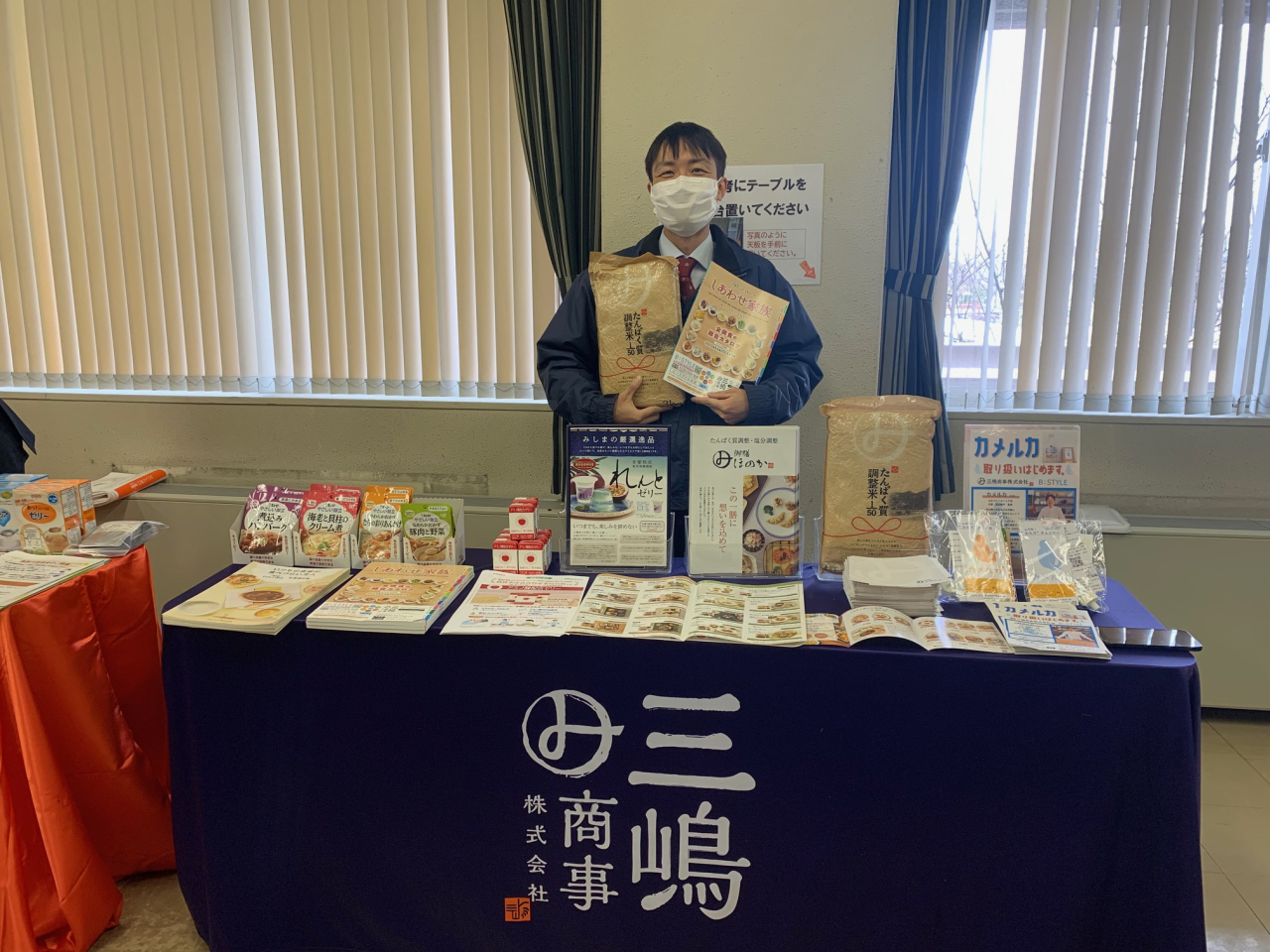

別会場で行われた“食べる”をサポートする見本市”には、介護食を販売するメーカーが25社集いました。

試食ができる展示会の開催は数年ぶりで、大盛況でした!

\当社からは直接販売担当の2名が展示ブースに立たせていただきました!/

当日ご来場いただいた皆さま、先生方、賛助メーカーの皆さま、誠にありがとうございました!

佐々木先生のお話で学んだ「高齢になっても食べることの大切さ」を現場の管理栄養士さんや通販のお客様へ伝えていくとともに、摂食・嚥下に関する正しい知識を身につけ、より良いお客様サービスができるよう、社員一同精進して参ります!

☆佐々木先生の著書『年をとったら食べなさい』が気になった方はぜひこちらからお買い求めください。

(ビースタイルで書籍1冊のみご購入の場合はネコポスでお届け可能です!)

こんにちは。広報担当の山下です。

先月に第38回日本臨床栄養代謝学会が神戸で開催され、私も参加してきたので、その様子をご紹介します。

5月9日(火)、10(水)の2日間に渡り、神戸コンベンションセンターにて開催されました。

私は今回はじめて学会に参加したのですが、まずプログラムの多さに驚きました。

現地には登壇される先生方をはじめ、メーカー担当者や全国から集まった医療従事者の方々が大勢いらっしゃいました。

コロナ感染症のこともあり、今回の学会はオンラインでの参加も可能だったので、実際にはもっとたくさんの方が参加されていたのではないかと思います。

ハイブリット型の開催にすることで、遠方の方でも参加しやすくなったのは良いですね。

私は2日目に参加し、様々なプログラムがある中で在宅栄養を中心に学びました。

普段の業務では現場の声を直接聴く機会がなかなかないので、現場ではどんなことが行われているのか、どんな課題に直面しているのかを知ることができて、とても勉強になりました。

(専門的な話も多く、話に付いていくだけでも必死でしたが…)

また、一部の特定機能病院では、診療報酬改定に伴い管理栄養士の病棟常駐が進んでいるという喜ばしい報告が聴けた一方で、栄養のスペシャリストとしての管理栄養士の在り方については考えさせられるものがありました。

食事は薬剤とは違って、「これを食べると病気に効く」「数値が改善される」など、すぐに効果や結果を得られるものではありません。

弊社も治療食や介護食(あくまで食品)を取扱っているので、お客様から商品選びのご相談を受けることも多いのですが、「この商品が良い(効く)」というようにお答えすることはできないのがとても難しいところです…。

また、薬であれば多少マズくても我慢して飲むこともできますが、食事は美味しいものや自分の好きな味のものを食べたいと思うのがごく普通のことだと思います。

そんな食事の面から患者さんを正しくサポートし、臨床面でも食事の効果を示していかなければならないのが管理栄養士の役割です。

食事療法は簡単なことではありませんが、続けることで徐々に数値が改善されたり、病気の進行スピードを遅らせることができるのも事実です。

まさに、私たちが取扱う腎臓病食もそのためにあるといっても過言ではありません。

一度悪くなると回復することはないといわれている腎臓の機能も、正しい食事療法を続けることで病気の進行スピードを遅らせ、透析の導入を遅らせることができます。

弊社では、このような正しい医療の在り方について考えたり、疾病に関する知識を深めることを大切にしています。

社員教育のために社員が学会に参加する卸問屋は珍しいのではないでしょうか…?

今回学会に参加して、現場の現状を知ることができて勉強になったのですが、それともう一つ大きな学びがありました。

それは、弊社の事業定義『チーム医療の一員として治療食・介護食を中心にそれにかかわる商品と情報をお届けし、クライアントのQOL向上に貢献します』の意味を改めて考えることができたことです。

私たちの事業や取り組みが、医療現場や医療スタッフの方々とつながっているということを自覚し、お客様のQOL向上に貢献できるよう、今後も取り組んで参ります!

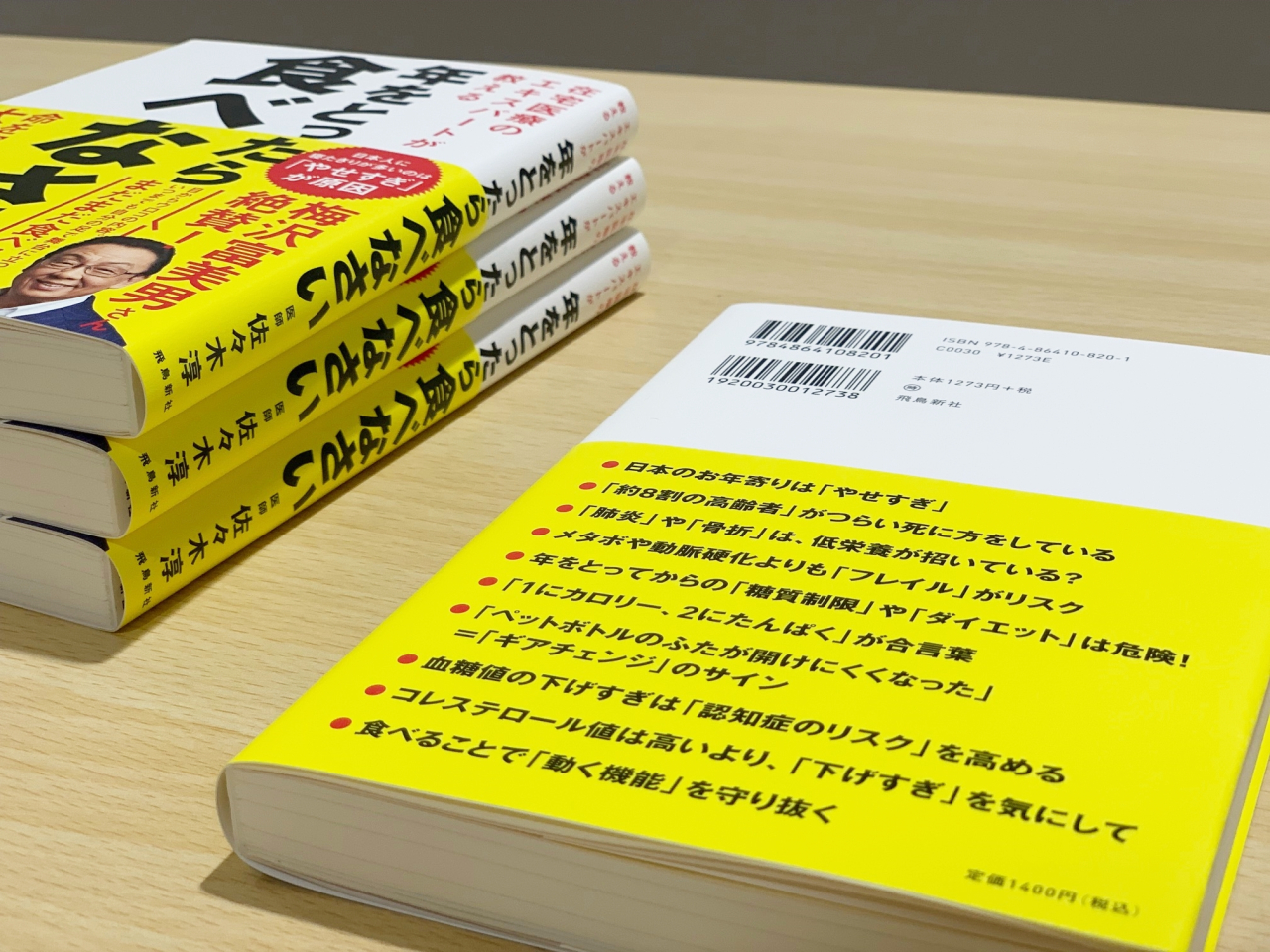

弊社ネット通販ショップ ビースタイルでは、今月より書籍『在宅医療のエキスパートが教える 年をとったら食べなさい』(著書/佐々木 淳)の販売を開始しました。

治療食や介護食を販売するショップが本を販売?どうして??

そう思った方もいらっしゃるかもしれません。

というか、そう思った方がほとんどではないでしょうか...

(社内でもそんな声がちらほら上がってました笑)

ということで、さっそく代表の三嶋を直撃!!

本の感想や、三嶋商事(ビースタイル)で販売するに至った経緯を聞いてみました。

三嶋

著書の佐々木先生は在宅医療のエキスパートであり、本に書かれている内容には説得力があります。

私があれこれ話すよりも何倍もわかりやすく、説得力もあるので、社員にもまずこの本を読んでほしいと伝えています。

年をとっても「カロリーの摂りすぎは良くない」「血圧や血糖は低くないといけない」と誤った認識をされている方も多いのではないでしょうか。

これを回避するためには、この本のタイトルのように年をとったらしっかり食べることが大切なんです。

この本にはそういった「間違った常識」を正してくれる役目もあると思います。

この本を弊社で販売しようと決めたのも、セカンドオピニオン(注1)的にこの本をもっと多くの方に知ってほしいと思ったからです。

年をとっていくうえで大切なことが学べる、弊社のバイブル本といっても過言ではない1冊です!

(注1)よりよい決断をするために、当事者以外の専門的な知識を持った第三者に求める「意見」、または「意見を求める行為」のことである。

社員にも感想を聞いてみました!

医療・介護に関わる方、食に関わる方には是非読んでいただきたいです!

今まで正解だと思っていた健康管理の常識が、高齢者の場合180度変わることを知りました。

(顧客対応担当・I)

弊社の社員、社長もイチ押し(ゴリ押し?)の1冊!

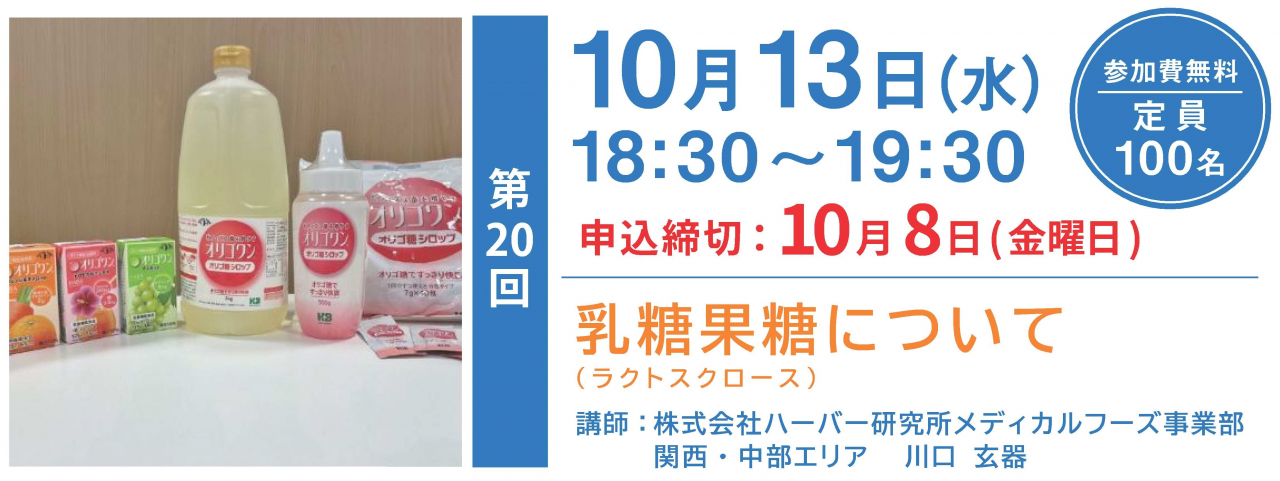

10月13日に開催された『みしまの研究室WEBセミナー』のレポートをお伝えします。

なんと、今回で20回目の開催となりました!新型コロナウイルスの影響により、今年の2月からはzoomを用いて『みしまの研究室WEBセミナー』として開催をはじめました。

WEBセミナーをはじめた当初は、画質や音の調整などオンラインならではの課題も多くありましたが、年内最後となる今回のセミナーは、参加されている方にとって「見やすい・聴き取りやすい・分かりやすい」セミナーとなったのではないかと思います。

前置きが長くなってしまいましたが、ここからは今回のセミナーの内容を簡単にお伝えしていきたいと思います!

今回は、株式会社ハーバー研究所 メディカルフーズ事業部 川口玄器様を講師としてお迎えし、『乳糖果糖(ラクトスクロース)について』というテーマでセミナーを実施しました。

皆さんは「オリゴ糖」をご存じですか?聞いたことがあるという方も多いのではないでしょうか。

最近ではオリゴ糖が配合されたチョコレートなども多く販売されており、〝糖として吸収されないオリゴ糖″と紹介されるなど、その機能にも注目が集まっています。

私たちの腸にはたくさんの腸内細菌が存在しており、その中で身体にとって良い影響を及ぼすといわれているのが「善玉菌」です。

善玉菌には生きたまま腸に届いて働く「プロバイオティクス」と、プロバイオティクスのエサとなって善玉菌の増殖を促す「プレバイオティクス」があります。

プロバイオティクスにはヨーグルトや味噌などの発酵食品があり、プレバイオティクスには、今回のテーマであるオリゴ糖や食物繊維が該当します。

オリゴ糖の種類

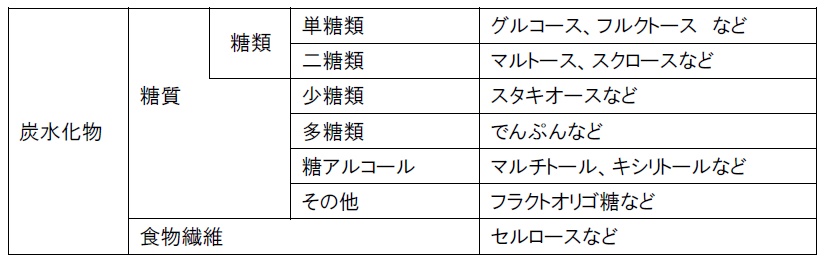

そもそもオリゴ糖は、「糖」と付くように、炭水化物の仲間です。

糖の中で、一番小さい単位(それ以上分解できないもの)を単糖類と呼び、ブドウ糖(グルコース)や果糖(フルクトース)などがあります。

オリゴ糖は、これら単糖類がいくつか結びついてできたもののことを指します。

例えば、グルコースとフルクトースが結びついてできた「ガラクトオリゴ糖」やグルコース2つが結びついてできた「イソマルトオリゴ糖」などがあります。

ハーバー研究所様のオリゴ糖関連商品は、ガラクトースとグルコースとフルクトースが結合した「乳糖果糖オリゴ糖」を使用されています。乳糖果糖オリゴ糖は、他のオリゴ糖に比べて少ない量で排便効果があり、多く飲んでも下痢をしにくいという特徴があります。(効果が期待できる最小必要量:2g/日、下痢をしない最大摂取量0.6g/体重kg)

乳糖果糖オリゴ糖の機能

乳糖果糖オリゴ糖は胃や小腸で吸収されにくく、大腸まで届いてビフィズス菌のエサになります。それによって大腸が活発に動くようになり、便秘や下痢の改善が見られます。また、大腸で短鎖脂肪酸に分解・吸収されることから、短鎖脂肪酸が腸の細胞に働きかけてセロトニンというホルモンを分泌させます。このセロトニンは別名「幸せホルモン」と呼ばれており、精神を安定化させる働きがあります。

乳糖果糖オリゴ糖商品の特徴

オリゴ糖を継続的に摂取することで、便秘や下痢の改善が期待できます。

ハーバー研究所様の「オリゴワンヨーグルトサワー味」は、有効性や安全性などの科学的根拠を示して、国の審査のもとに消費者庁の許可を受けた特定保健用食品でもあります。

なるべく少ない摂取量で効果を感じたいという方には「オリゴ糖シロップ」がオススメのようです。(小分けで使いやすい分包タイプもあります!)

乳糖果糖オリゴ糖は、砂糖の30~50%の甘さで、エネルギーは砂糖の半分の2kcal/gです。砂糖のように甘くないため、シロップをそのまま摂取するのも良し、食事や飲み物に混ぜても元の風味を損なわずに摂取できるそうです!(摂取の目安は1日小さじ1杯(7g))

当セミナーの司会を務めていた橋本も、オリゴ糖シロップを毎朝ヨーグルトに入れて食べているようで、「摂り始めてから風邪を引かなくなった!」とセミナー最後に話しておりました。

マウスを用いた実験では、乳糖果糖を摂取したマウスは腸管免疫が元気になり病原菌を攻撃する抗体(IgA)が、摂取しないマウスに比べて多くなるという結果が出ています。(引用論文 マウスにおける腸管免疫反応に及ぼすラクトスクロース連続摂取の影響)

オリゴ糖シロップは、摂るタイミングはいつでも良いそうですが、効果が出るまでに2週間~1ヶ月はかかる(個人差がある)ため、毎日忘れずに飲み続けることが大切です!

以上、第20回みしまの研究室レポートでした!

冒頭にも書いたように、今回のセミナーが今年最後になります。ご参加いただいた皆さま、どうもありがとうございました!

次回の開催は日程やテーマが決定しましたら【新着情報】にてお知らせいたします。

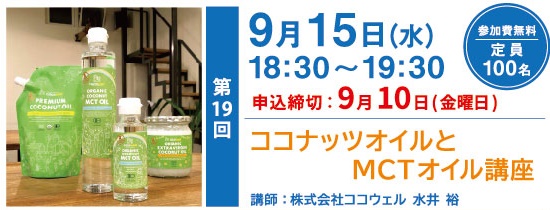

9月15日に開催された『みしまの研究室WEBセミナー』のレポートをお伝えします!

今回は、株式会社ココウェル 水井 裕様を講師としてお迎えし、『ココナッツオイルとMCTオイル講座』というテーマでセミナーを実施しました。

ココナッツといえば、ココナッツミルクやココナッツオイルなど、お菓子に使われていることも多いですよね。

なんとココナッツオイルを摂取することで、体に良いことがたくさん期待できるようです!

今回のセミナーでは、最近注目の「MCT」についても学べる内容でした。

それでは、ここからは今回のセミナーの内容を簡単にお伝えしていきたいと思います!

ココナッツはアジアや太平洋、中米や南米などの熱帯・亜熱帯の開発途上国に多く分布しているココヤシの果実です。

ココナッツといえば、独特のあまーい香りが特徴的ですよね。

ですが、あの香りがするのはココナッツの胚乳である白い部分のみなのだそうです!

胚乳の中にある水(ココナッツウォーター)はカリウムやナトリウムなどのミネラルを多く含み、栄養価が高いことから戦時中には点滴代わりに使われていたようです。

ココナッツオイルの特徴① 熱や酸に強い

ココナッツオイルは熱や酸化に強いという特徴があります。

その酸化安定性は一般的に使用されているサラダ油やオリーブ油と比較しても、3倍以上も高いそうです!

ではなぜ他の油脂類と比べてココナッツオイルは熱や酸化に強いのでしょうか?

それは、ココナッツオイルの 92% が 飽和脂肪酸 という脂肪酸で構成されているからです。

飽和脂肪酸は構造上、二重結合を持たず、安定しているため熱や酸化の影響を受けにくいという特徴があります。

その特徴を活かして、ココナッツオイルは炒め物や揚げ物などの熱を加える料理に向いているそうです。(フライオイルとして何度か使用することも可能なようです!)

「ココナッツオイル」と聞くと、ココナッツの香りが気になって料理には使いにくそうなイメージですが、香りが付いていない商品もあるみたいです。

↓こちらココウェル様の有機プレミアムココナッツオイルは、独特の香りもなく使いやすい!

(画像をタップ・クリックすると商品を詳しくご覧いただけます)

ココナッツオイルの特徴② MCTが豊富

MCTとは、Medium Chain Triglycerideの略で、日本語にすると「中鎖脂肪酸」です。

最近はMCTオイルとしてスーパーなどでも販売されているので、ご存じの方もいらっしゃるかもしません。

ココナッツオイルには、この MCT(中鎖脂肪酸)が約60%含まれています!

MCTってどんなもの?

またまた脂肪酸のお話になりますが、脂肪酸はその長さによって「長鎖脂肪酸」と、その半分くらいの長さの「中鎖脂肪酸」に分けることができます。脂肪酸であることには違いはないのですが、長さが違うことで私たちの身体に入ったあとの消化吸収の経路が異なってきます。

キャノーラ油やオリーブ油などの長鎖脂肪酸の油は、小腸から吸収されたあとリンパ管を通って脂肪組織や肝臓に運ばれます。

一方、中鎖脂肪酸は水に馴染みやすい特徴を持っており、小腸から門脈を経由して直接肝臓に入り、分解・貯蔵されます。

通る場所が違うだけでそんなに差があるの?と思うかもしれませんが、

なんとMCTは他の油に比べて約4倍の早さで吸収されます。また、短時間でエネルギーになるという特徴も!!

今でこそ認知度が上がってきたMCTですが、アスリートの食事や医療現場では有効性が評価されており、MCTオイルやMCTパウダーが長年使用されています。

MCTはケトン体になりやすい

私たちは普段、炭水化物(糖質)をエネルギー源としていますが、飢餓状態になり糖質が不足すると筋肉のたんぱく質や脂肪をエネルギーとして利用する仕組みがあります。

脂肪をエネルギーにできるなんてラッキー♪と思うかもしませんが、脂肪細胞に貯蔵されている中性脂肪はそのままの形ではエネルギーとして利用できません。

そこで中性脂肪は肝臓に運ばれ、ケトン体に変換されることでエネルギーとして利用することができるのです!

なんとMCTを摂取することで、ある程度糖質(ブドウ糖)を摂取していてもケトン体が生成できることがわかっています。

つまり言い換えると、過度な糖質制限をしなくてもMCTを摂取することで脂肪酸をエネルギーとして利用することができるというわけです!

ダイエット効果が期待できるほか、ケトン体には抗癌作用や脳のエネルギーとして利用できるといったメリットがあります。

↓こちらココウェル様の有機ココナッツMCTオイルは、MCTが約95%も含有されています。

(画像をタップ・クリックすると商品を詳しくご覧いただけます)

現代の日本では食の欧米化が進み、油脂類の摂取量が多くなっています。

揚げ物のような明らかに油脂が多そうな食べ物だけでなく、炒め油や調味料など自分でも知らず知らずのうちに摂取していることが多いですよね。

油の摂りすぎはやはり良くありませんが、私たちの体に必要なものであることにも間違いありません。

だからこそ、なるべく質の良い油を摂取するよう心掛けることが必要ですね!

三嶋商事が運営するネットショップ ビースタイルでも多数のMCT関連商品を取扱っております!

詳しくはこちらをタップ・クリックしてご覧ください。

以上、第19回みしまの研究室レポートでした!

次回【10月13日開催】みしまの研究室WEBセミナーについてはこちら

→第20回みしまの研究室WEBセミナー【乳糖果糖(ラクトスクロース)について】

お申込み期限は10月8日(金)です。

たくさんのご参加お待ちしております!!

みなさんこんにちは!

今回は、病院や施設でも補助食品として使用されることが多いゼリーについて、たんぱく質に注目してお話したいと思います。

商品に記載されている“100gあたり〇g” “一個あたり〇g” という栄養価の表示、あらかじめ基準値を知っていなければ「これって多いの?」「少ないの?」となるはず。

たんぱく質を制限したいとき、もしくは栄養強化のためしっかり摂取したいときはゼリーにあるものが含まれているかを確認することで最低限は希望に沿った商品を選ぶことができます。

それでは本題に入っていきましょう。

体内のたんぱく質のうち、約30%を占める“あれ”

最近は、健康志向の高まりや筋力アップのために高たんぱくの食事が注目されていますよね。

コンビニなどでも高たんぱくを謳う商品を見かけることが増えてきました。

スナック感覚で手軽に食べられる『サラダチキン』をはじめ、たんぱく質が強化された飲み物などなど。

あなたは『たんぱく質が多い食材』と聞いて何を思い浮かべますか?

サラダチキンのような鶏ささみを想像する方も多いのではないでしょうか。

鶏ささみは、たんぱく質を多く含みながらも糖質や脂質が少ないことから筋力アップやダイエットをしている方がすすんで摂取する食材の一つでもあります。

鶏肉はたんぱく質を多く含む食材として紹介されることが多いですが、同じ肉類の豚肉や牛肉もたんぱく質を豊富に含んでいます。

鶏肉に比べると脂質の量が多いため、ダイエットなどにはあまりオススメされませんが・・・

特に豚肉や牛肉にはコラーゲン(脂のようにプルプルとしています)が豊富に含まれています。

コラーゲンといえば女性の方はよくご存じのはず、肌のハリ・ツヤを良くすることから化粧品に含まれていることも多いですよね。

・

・

・

このコラーゲンの正体、たんぱく質だということはご存じですか?

そもそも、コラーゲンは私たち人体のたんぱく質全体のうち約30%を占めており、皮膚や血管、腱などの組織を構成しています。

体内にコラーゲンがあることで骨を丈夫にしたり、血管に柔軟性を持たせることができているのですね。

コラーゲンの話?と思うかもしれませんが、コラーゲンに熱を加えて抽出したものがゼリーやプリンによく使われる“アレ”なのです!

鍵を握っているのはゼリーなどに使われている“アレ”!

ゼリーやプリンを固めるときに使用され、コラーゲンからできているもの。

なにか、お分かりですか??

・

・

・

正解は、ゼラチンです!

寒天と比べて口どけが良いということもあり、手作りでゼリーを作るときに使用したことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

寒天は常温(30~35℃)でも固まるのに対し、ゼラチンは動物の皮膚や骨の主成分であるコラーゲンから抽出されたものであるため、15~20℃以下でないと固まらないという特徴があります。

その他にゼリーやプリンを固めるには、ゲル化剤として増粘多糖類や糊料と呼ばれる食品添加物が使われていることも多いです。

勘の良い方はもうこの後のお話、お分かりですよね

つまり、たんぱく質であるコラーゲンから抽出されているゼラチンを使用したゼリーは、必然的にたんぱく質の量が増えるというわけです!

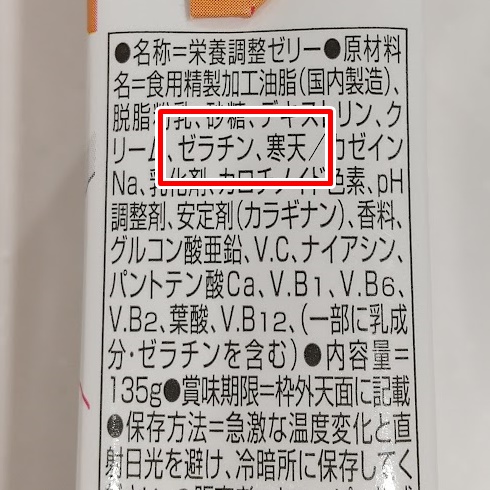

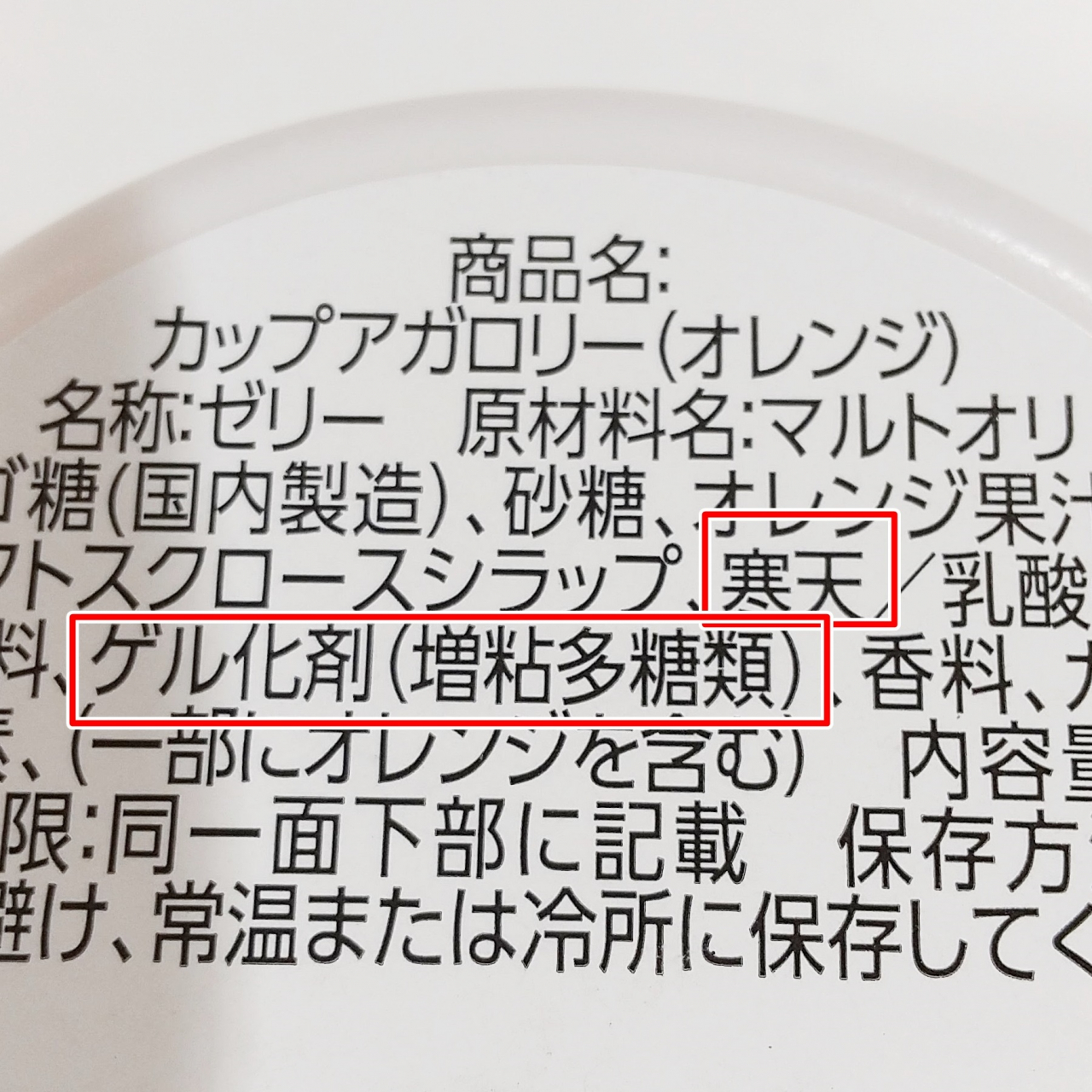

ということで・・・さっそく現物確認!

弊社1階の倉庫には、低たんぱくのものから高たんぱくのものまで、たくさんのゼリーがあるのでいくつか見てみました。

まずは低たんぱくのゼリーから!

こちらは1個(83g)あたり

たんぱく質0g、エネルギー150kcalのカップアガロリー(オレンジ味)です。

どれどれ・・・

確かにゼラチンは使用されておらず、寒天が使われているようです。

また、ゲル化剤(増粘多糖類)によって固められていました。

増粘多糖類は名前の通り、糖であり植物性由来の食物繊維などから抽出されたものが多いです。

カップアガロリーの他の味、ソフトアガロリーやムースアガロリーもすべて、ゼラチンの使用はなく増粘多糖類が使用されていました。

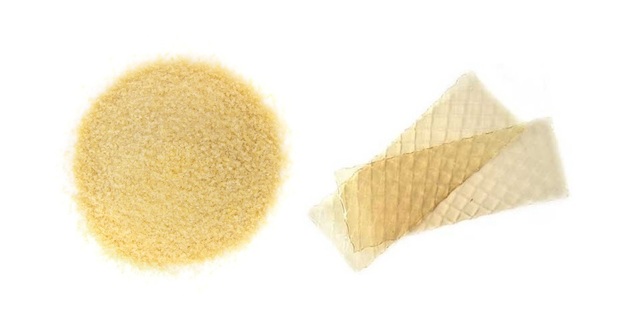

ではもう一つ低たんぱく・高エネルギーのゼリーを見てみましょう。

続いては1個(98g)当たり

たんぱく質0g、エネルギー160kcalのエネルギーゼリー(甘夏みかん味)です。

ゲル化剤として先ほど同様に寒天、そして増粘多糖類が使用されていました!

こちらも他の味でもゲル化剤として使用されているのは寒天、増粘多糖類でした。

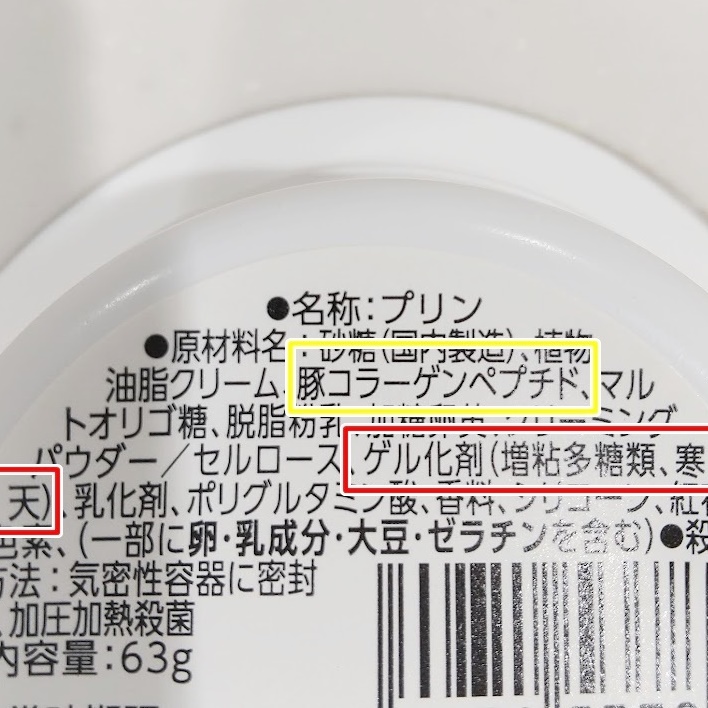

では続いて、たんぱく質が強化されたゼリーを見ていきましょう!

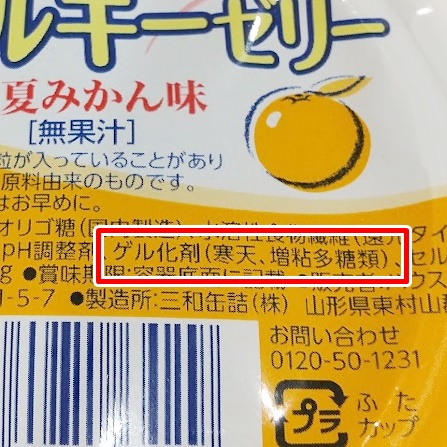

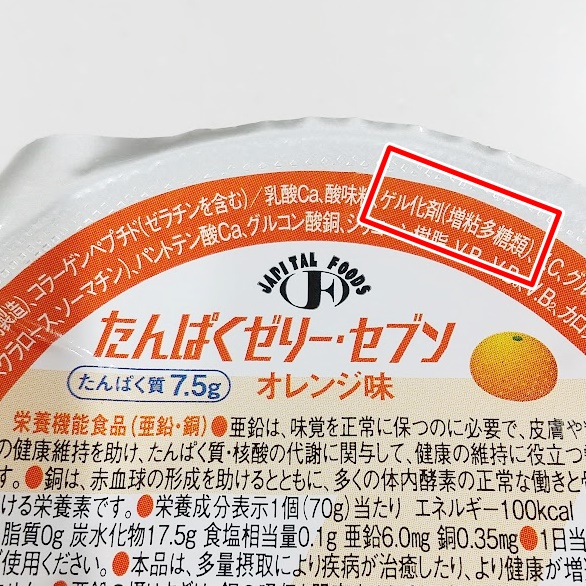

まずは、たんぱくゼリー・セブン(オレンジ味)です。

こちらは、1個(70g)あたり、

たんぱく質7.5g、エネルギー100kcalを補給することができるゼリーです。

ゲル化剤としては、増粘多糖類が使用されていました。

よく見てみると・・・

コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む)との記載が!

たんぱく強化を目的としたゼリーということもあり、コラーゲンを吸収しやすい形にしたコラーゲンペプチドが使われていました。

続いて、1個(135g)当たり

たんぱく質8.4g、エネルギー300kcalが摂取できる ワンステップミールみかん風味ゼリーです。

こちらは、これまで紹介したゼリーのようにカップに入ったものではなく、紙パックに入っているゼリーです。

このサイズで300kcalが摂取できるのは驚きですよね。

こちらは原材料に、ゼラチン、寒天の文字が!

やっとゼラチンが登場しました!

ゼラチンが使用されているからか、こちらのゼリーにはコラーゲンペプチドなどは含まれていないようです。

ゼラチンと寒天の両方を使って固められているゼリーもあるのですね!

最後はやわらかプリン カスタード味です。

こちらは1個(63g)でたんぱく質6g、エネルギー100kcalを補うことができます。

ゲル化剤は増粘多糖類、寒天が使用されていますが、

こちらの商品には、その他に豚コラーゲンペプチドが含まれています。

前半でもお話した通り、豚肉にはたくさんコラーゲンが含まれていることから、こういったプリンにも豚コラーゲンが使われているんですね!

このように、たんぱく質を強化する目的のゼリーやプリンには、寒天や増粘多糖類に加えてゼラチンやコラーゲンペプチドが含まれていることが多く、低たんぱくのゼリーは寒天や増粘添加物が主に使用されているということがわかりました。

少し余談ですが、ゼラチンは「特定原材料に準ずるもの21品目」に含まれており、アレルギー表示の対象でもあります。そのため、使用されている場合は(一部にゼラチンを含む)のように表示されていることもあるので、食品表示の中でも見つけやすいかもしれません。

今回ご紹介した5つのゼリー・プリンは商品の写真をタップ・クリックすると、それぞれご購入いただける商品ページに移行します。

気になる方は、下記もあわせて是非チェックしてみてくださいね!

低たんぱくゼリーの商品ラインナップはこちら→ビースタイル 腎臓病食

たんぱく質強化ゼリーの商品ラインナップはこちら→ビースタイル たんぱく質強化

これから市販のゼリーや食品を選ぶ際、ゼラチンやコラーゲンに注目してみては?

皆様、お久しぶりです!直接販売担当の三輪です!

暖かくなったり寒くなったりと気温差が出てきて体調管理にも気をつけないといけないなと思っております。

さらに新型コロナウイルスも第三波が来ていてなかなか旅行や外出がしにくくなってしまいました。

ですが私は10月になんとかGo toキャンペーンを使って岐阜の下呂温泉に行くことができましたので、そのことについて書きたいと思います!

はい。安定の顔出しパネルです(笑)

やっぱりこれがあると顔を出したくなるものです。

こちらはカエルです。

たくさんいたので有名なのでしょうか?

そして温泉に着いて、お待ちかねのディナーです!

温泉の写真はすみません…ないです(笑)

ですがディナーは飛騨牛のステーキにすき焼き、もう美味しすぎました!

そしてなんと偶然にも花火を見ることもできました!

今年は花火大会に行けなかったのでラッキーでした!

そして二日目は市街地散策をしました!

飛騨牛のお寿司に…

温かいプリンなど

食べ歩きをして飛騨高山を満喫しました。

やはり、新しい体験をすると物事の価値観が変わったりするのでとてもいい経験になりますね!

新型コロナウイルスがなかったらもっとたくさんのところに行きたいのですが行けなくて残念です…。まだまだ行ったことがないところが多いので新型コロナウイルスが収束したらたくさんの場所に行ってみたいと思います!(海外なんかも行きたいなぁ)

ここで少し、栄養のお話です!

私がディナーに頂いたお肉ですが、お肉といえばタンパク質ですよね!

今日はさらにタンパク質を掘り下げた「アミノ酸」について書きます。

アミノ酸には「必須アミノ酸」と「非必須アミノ酸」があります。

必須アミノ酸は、体内では合成することができないので、食事で補う必要があります。

種類は大人では8種類あると言われており「トリプトファン、ロイシン、リジン、バリン、スレオニン、フェニルアラニン、メチオニン、イソロイシン」です!

皆さん覚えましたか?・・・えっ、覚えられない?

では三嶋商事秘伝の覚え方を伝授しましょう!

それは…「ト ロ リ バ ス フ メ イ」です!

謎の文字列に見えるかもしれませんが上記の必須アミノ酸の頭文字をとったものです!

これで皆さん完璧に覚えられましたね(笑)。

これらの必須アミノ酸を効率よく取れる食品は自然界ですと大豆、お肉、魚などです。

当社が運営するネットショップのB-STYLE本店でもアミノ酸を多く含んだ食品をたくさん取り扱っています。

その中の一つ、レオックフーズさんの「アミノ酸配合ゼリー りんご味」をご紹介します!

このゼリーはアミノ酸研究の第一人者”ドクターアミノ”こと大谷勝先生が完全監修したゼリータイプの栄養補助食品になります。

1パック(100ml)にアミノ酸900mgを含み、100kcalのエネルギーを同時に摂取することができまして、B-STYLE本店本店でも取り扱っております。

商品ページはこちらから↓

「アミノ酸配合ゼリー りんご味」

ここまでブログを読んでくださいました皆さん、新型コロナウイルスが収束しましたら是非、飛騨高山、下呂温泉に足を運んで、栄養満点のお肉を食べて温泉に出かけてみてはいかがでしょうか?

以上、三輪でした!

こんにちは、直接販売担当の三四です。

すっかり日が短くなりましたが、いかがお過ごしでしょうか。

6月23日の代表ブログで紹介していた私にとって大変悔いが残っている出来事。

今回は釣りシリーズ(勝手に第2弾)を報告します。

前回のあらすじは以下のとおりです。(ご興味があればブログもご覧ください)

“高知の浜から太平洋に向かって竿を振る”

https://www.mishima-s.com/blog/category/22/

この時の釣果は

OH!BOZU!!

でした。

“淡路の堤防から大阪に向かって竿を振る”

この時の釣果は

OH!BOZU!!

BOZU AGAIN!!

でした。

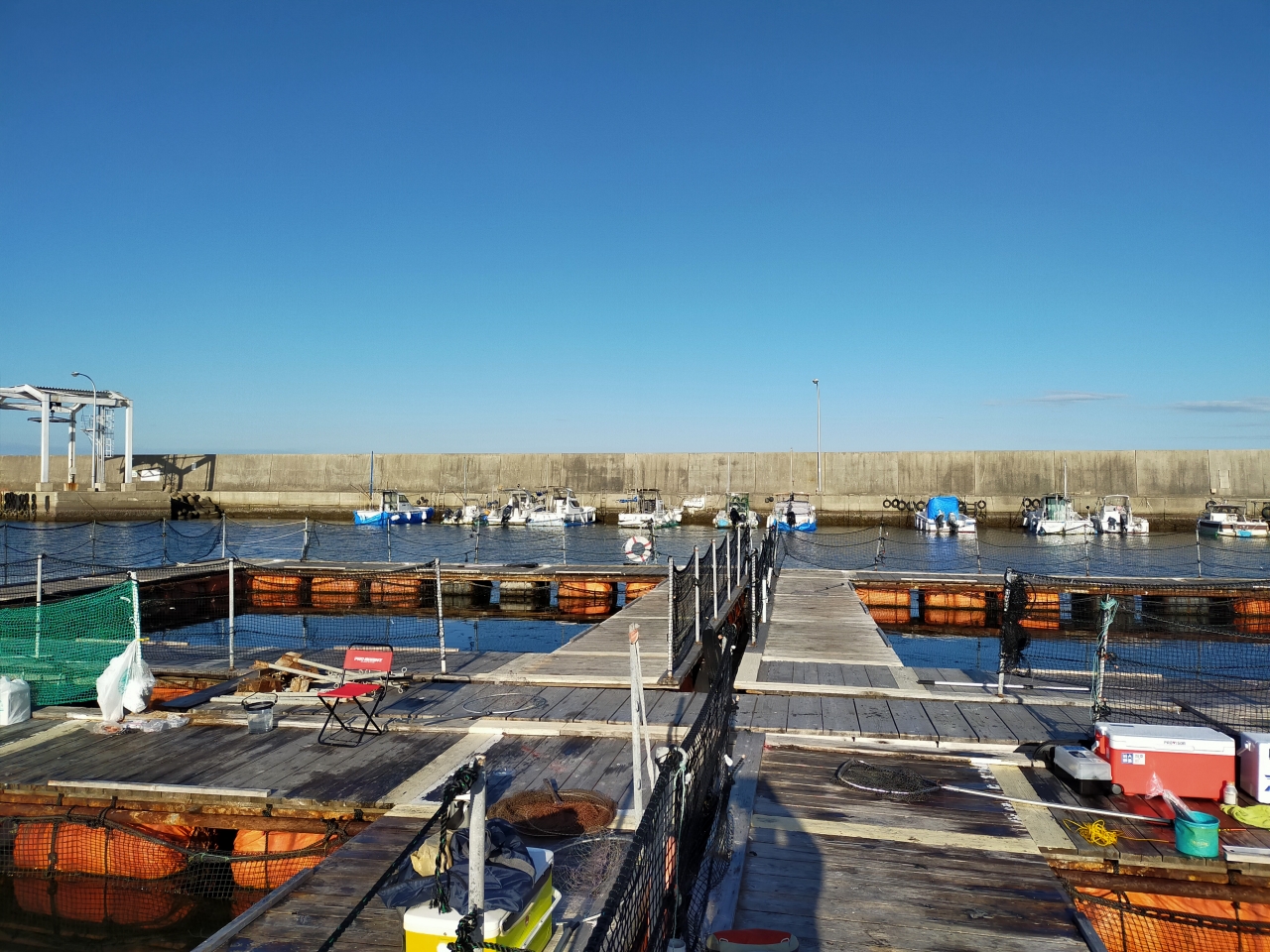

今回は平日の休みを利用して海上釣り堀へ行ってきました。

海上釣り堀は筏に渡り、生け簀で釣りをするので、間違いなくBOZU!!はないだろうと思い行ってきました。

近場で泉南市樽井にある海上釣り堀サザンへ。

朝6:30受付

釣り堀なので楽勝で釣れると思ったら大間違いでした。

開始時間の朝7時から12時までBOZU!!

忌々しい記憶が過りました。

棚の取り方や餌の選定、魚の習性等。

おかげで結果にコミットしました。

真鯛4匹 ハマチ1匹 一人で満喫しました!

ここで少しだけ栄養のお話です。

ハマチは青魚と呼ばれる中でも非常に栄養面で優れた魚と言われています。

良質なタンパク源である事はもちろんですが、それ以外にも体内に必要な栄養成分がたくさん含まれているので、美味しく食べて健康な体を維持するのに役立ってくれる魚です。

EPA(エイコサぺンタエン酸)とDHA(ドコサへキサエン酸)が多く含まれています。

これらの多価不飽和脂肪酸は脳を活性化させ学習、記憶能力の向上に役立つと考えられています。

悪玉コレステロールや中性脂肪を減らし、善玉コレステロールを増やす働きがあり、動脈硬化・糖尿病・心筋梗塞 ・脳梗塞など生活習慣病の予防に効果が期待されています。

この脂肪酸は天然物よりも養殖物の方がたくさん含んでいると言われています。

弊社B-STYLEでもEPA・DHAを多く含んだ製品を取り扱っています。

EPA1100【イーピーエー1100】

https://www.b-style-msc.com/SHOP/90657.html

EPA1100は1包中にEPAを1,100mg,DHAを480mg含有するω-3脂肪酸含有食品です。

(ジュースや乳製品100-200ccに溶かして飲むと美味しく召し上がれます)

自然の恵みからいただける栄養素と不足がちな栄養素を補う治療食を上手に使い分けることが、生涯において食の楽しみを継続する重要なポイントになります。

今後も食の大切さを中心に、みなさまのQOL向上とよりよい情報提供に力を注いで参ります。

こんにちは!

通信販売担当所属、管理栄養士の八谷です(*^^*)

6月も終盤になりますが、梅雨の時期定番のじめじめとした気候が続いています。

皆様いかがお過ごしでしょうか。

※私の実家付近の写真です。

梅雨が明ければ本格的に夏が始まります。

暑い夏に備えて、水分補給におすすめの商品を紹介します。

☆★イオンドリンクの素★☆

●スポーツドリンク風味

●もも風味

●りんご風味

●白ぶどう風味

●ゆず風味

上記の5種類があります。

水分だけでなく、汗によって失われたイオンも効率よく補給でき、また体液に近い浸透圧となっています。

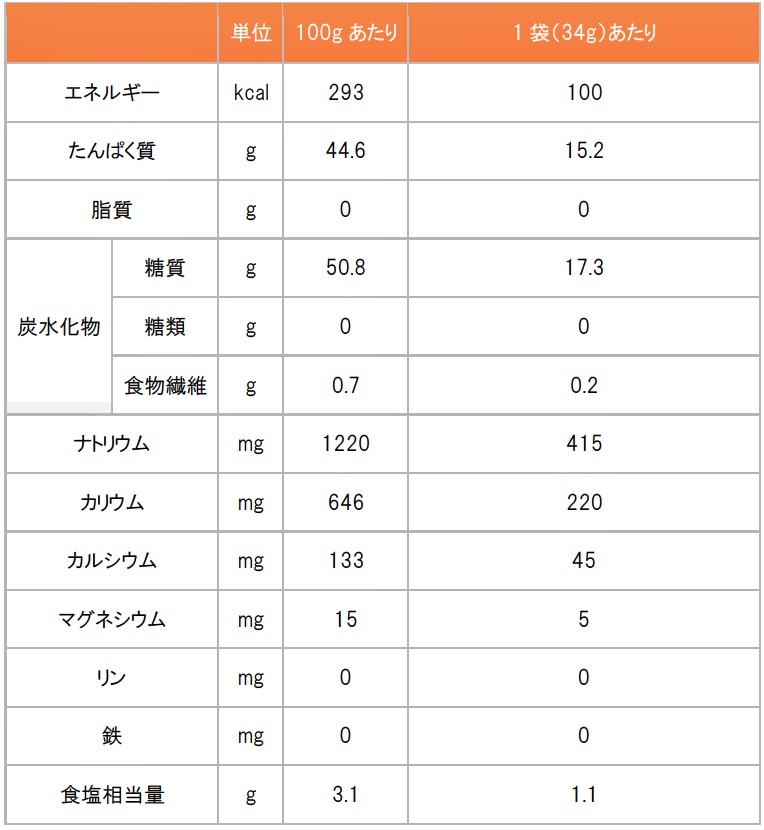

成分値は下記のとおりです。

成分値を見て、「ん?????」と思った方いらっしゃいませんか?

糖質は製品100gあたり「 50.8 g」入っているのに、糖類は「 0 」になっています。

糖質と糖類の違いって何????

という質問が聞こえてきそうなので、勝手にお答えしたいと思います。

3大栄養素と言えば、糖質・たんぱく質・脂質ですが、

「 糖類 」とは、「 糖質 」の中でも、単糖類や二糖類のことを指します。(調べました)

例えば、砂糖やぶどう糖などが「 糖類 」に分類されます。

つまり、「 糖質 」は単糖類や二糖類などの糖類、でんぷんなどの多糖類、人工甘味料も全て含めた総称ということになります。

「糖類ゼロ」と表示している飲料は、これらの砂糖やぶどう糖などの糖類が含まれていないノンシュガーの商品ということです。

ややこしいですね~~。

ちなみに、「イオンドリンクの素」に使用されている糖質は、「マルチトール」というもので、マルトース(麦芽糖)を原料とした糖アルコールの一種です。

砂糖の80~90%の甘みを有し、また砂糖の半分のカロリーで、虫歯になりにくい甘味料として注目されています♪

カロリーが半分とはいえ、摂取のしすぎには注意です!!

なんとなくお判りいただけたでしょうか?

これからも、栄養や商品についてちょっとした豆知識をお届けしてまいります☆

「こんなことが知りたい!」「あの栄養素はどんな働きがあるの?」など、皆様のギモンにお応えしていきたいと思います。

次回の更新をお楽しみに(・∀・)♪

最近のエントリー

カテゴリーリスト

- 新商品(7)

- 直接販売担当(24)

- 顧客対応担当(11)

- みしまの研究室(9)

- 通信販売担当(19)

- ミライ企業プロジェクト(14)

- 食べ比べ(15)

- 社内行事(20)

- PB商品(12)

- 勉強会(38)

- イベント出展(10)

- 試食レポ・レシピ(37)

- 堺在宅NST(1)

- 商品紹介(37)

- 介護甲子園(3)

- 南河内嚥下研究会(2)

- 社外活動(20)

- インターンシップ(4)

- 日本食支援協会(3)

- 高齢者の低栄養予防コンソーシアム(2)

- 出張(1)

- 栄養のはなし(11)

- ビースタイル(20)

- デザイン(2)

- 講義(5)

- 学生との関わり(13)

- 働く価値観(12)

- みしまの御膳ほのか(4)

- プライベート(7)

- 崖(1)

- 旅行(2)

- 観光地レポート(2)

- 当社のこと(23)

アーカイブ

- 2025年06月(1)

- 2025年03月(1)

- 2025年01月(1)

- 2024年12月(1)

- 2024年10月(1)

- 2024年08月(1)

- 2024年07月(1)

- 2024年06月(1)

- 2024年05月(1)

- 2024年04月(2)

- 2024年03月(1)

- 2024年02月(1)

- 2024年01月(1)

- 2023年12月(2)

- 2023年11月(1)

- 2023年10月(1)

- 2023年09月(1)

- 2023年08月(2)

- 2023年07月(2)

- 2023年06月(2)

- 2023年05月(2)

- 2023年04月(2)

- 2023年03月(2)

- 2023年02月(2)

- 2023年01月(1)

- 2022年12月(2)

- 2022年11月(2)

- 2022年10月(2)

- 2022年09月(2)

- 2022年08月(3)

- 2022年06月(2)

- 2022年05月(2)

- 2022年03月(1)

- 2022年02月(2)

- 2022年01月(1)

- 2021年11月(1)

- 2021年10月(1)

- 2021年09月(2)

- 2021年08月(1)

- 2021年07月(1)

- 2021年06月(2)

- 2021年05月(2)

- 2021年04月(3)

- 2021年03月(2)

- 2021年02月(1)

- 2021年01月(2)

- 2020年12月(2)

- 2020年11月(2)

- 2020年10月(3)

- 2020年09月(2)

- 2020年08月(2)

- 2020年07月(2)

- 2020年06月(3)

- 2020年05月(3)

- 2020年04月(2)

- 2020年03月(3)

- 2020年02月(2)

- 2020年01月(2)

- 2019年12月(2)

- 2019年11月(2)

- 2019年10月(2)

- 2019年09月(1)

- 2019年08月(1)

- 2019年07月(2)

- 2019年06月(2)

- 2019年05月(2)

- 2019年04月(2)

- 2018年12月(1)

- 2018年10月(1)

- 2018年09月(1)

- 2018年08月(3)

- 2018年07月(3)

- 2018年06月(4)

- 2018年05月(1)

- 2018年04月(4)

- 2018年03月(1)

- 2018年02月(1)

- 2018年01月(1)

- 2017年12月(1)

- 2017年11月(1)

- 2017年10月(1)

- 2017年09月(2)

- 2017年08月(4)

- 2017年07月(4)

- 2017年03月(1)

- 2017年02月(1)

- 2017年01月(1)

- 2016年11月(1)

- 2016年09月(1)

カレンダー

| «7月» | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||

Copyright (C) 三嶋商事. All Rights Reserved.

←(

←(

Instagram

Instagram Facebook

Facebook メールでのお問い合わせ

メールでのお問い合わせ