Introduction our products

Introduction our products

【みしまの厳選シリーズ】は、治療食・介護食の枠を超え、

私たちが本気でお客様に届けたい、と感じた商品だけをセレクトしています。

ただ美味しいだけでなく、からだに優しく、食事の楽しみがさらに広がるような逸品を

自信をもってお届けいたします。

食事療法中も食べる喜びを感じてもらえるように、また家族で同じ料理を楽しめるように、市販商品の中から素材にこだわり、丁寧に作られた、食事制限と美味しさを満たす食品を「みしまの厳選シリーズ」として商品化いたします。

『みしまの厳選シリーズ』のロゴマークには、安心安全な食品、またそのような商品を選ぶということ、

そして食べる喜びが広まってほしい、という想いから、波紋をイメージしています。

みしまの厳選シリーズ第二弾

恵のひとさじ うれし涙のおかいさん ~山田錦がいのちをつむぐ~

セレクトの理由

その1.食べて驚く、お米本来の芳醇な香りと自然な甘み

その2.お湯を注ぐだけでミキサー状のおかゆができる簡便さ

その3.お米づくり、『おかいさん』にかける生産者の願い

生まれてはじめての「いただきます」から、

人生最期の「ごちそうさま」にあたたかく寄り添うおかゆ

「この子が安心して食べられるものは?」

「大切な家族に、もっと美味しいものを…」

誰もが経験する「食」の悩み。

体調を崩したとき、食欲がないとき。

新しい命が初めて食べ物を口にするとき。

そして、大切な人が人生最後の一口を味わうとき。

食が「生きる力」になることを、私たちは知っています。

しかし、心の底から「美味しい」と感じ、安心して食べられるものを見つけるのは、ときに難しいものです。

「うれし涙のおかいさん」は、そんな切実な願いに応えるために生まれました。

一口食べれば、まるで上質な出汁を飲んだかのように、じんわりと広がるお米本来の深い甘み。

それは、最高級の酒米として名高い「山田錦」が持つ、特別な「甘み」と「とろみ」だからこそ。

増粘剤などの余計なものを一切加えず、兵庫県産山田錦100%のお米本来のふくよかな風味と豊かな香りが、

あなたの大切な方の命を育みます。

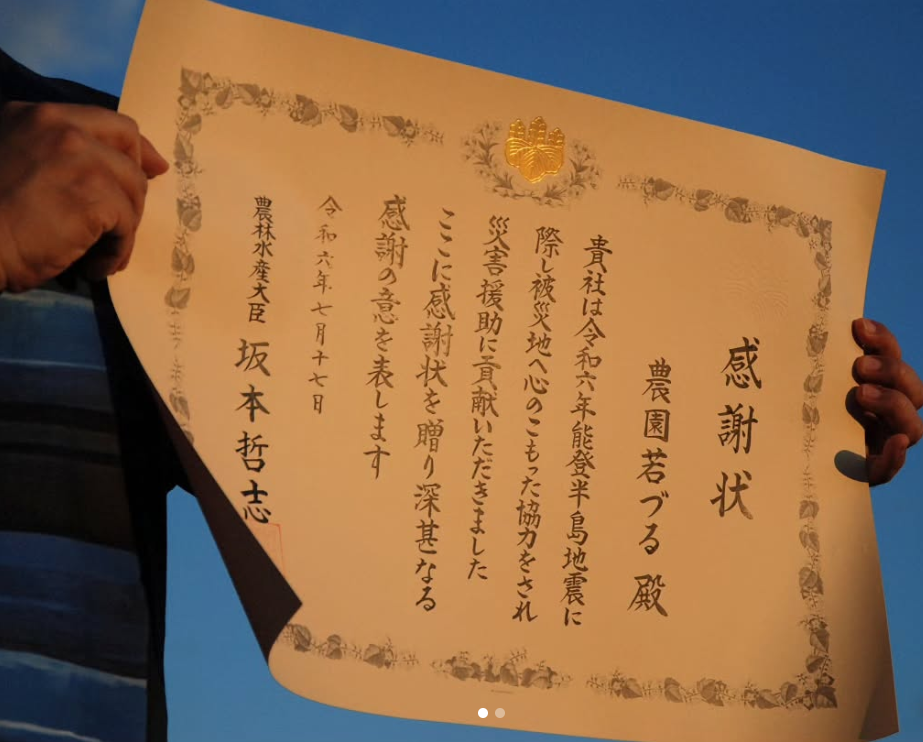

能登半島地震の支援物資としても認められた

“おかいさん”に秘められた力

『うれし涙のおかいさん』は、兵庫県多可町で農業を営む「農園若づる」辻朋子さんが開発されました。

実家が営んでいた酒蔵を継承することになり、自作のお米で日本酒を醸造しようと農業の道を志します。

数年間の研修を終え、2020年に多可町へ移住し、本格的に農業をスタートしました。

しかし、農業を始めた矢先に世界は大きく変わります。

コロナ禍により酒類の流通が滞り、実家の酒屋も苦境に立たされました。

卸売り専門へと事業形態を変える中で、地域の酒造会社から現実を突きつけられます。

「山田錦、いらない」――

辻さんの属する農業組合では、10トンもの山田錦を生産していましたが、突然の買い手ゼロ。

この地域でこれほどの量を栽培できるのは他にないにも関わらず、「作っても売れない」という現実に、多くの農家が絶望しました。

そんな中、一本の電話が希望を繋ぎました。

「山田錦を、米粉として使いたい」――

グルテンフリーの米粉パンを手がける事業者から、そんな連絡が届いたのです。

山田錦は大粒で酒造りに最適な反面、米粉にするには“もったいない”とされてきました。

丹精込めて作ったお米を、すべて粉々にすることには辻さんも葛藤がありました。

しかし、「絶対にこのご縁を掴まえなあかん。」

辻さんはそう心に決め、すべての山田錦を米粉用として出荷する決断をしました。

この決断が、時代の転換点とともに、その可能性が開かれていったのです。

現在では酒造会社からの受注も再開し、山田錦の5トンを酒造用に、4.5トンを米粉として供給しています。

~ 酒米として名高い「山田錦」が、

アルファ化米粉として生まれ変わり、人々の未来を照らす ~

そうして完成した米粉は、グルテンフリーの米粉パンの増粘剤として製造を開始します。

完成した米粉を試しに食べてみたところ、想像以上に美味しい。

当時思いついたのは、離乳食に使えそうだということでした。

そんな矢先、思いもよらぬ新たな試練が訪れます。

村の大規模農家の高齢者が怪我をして、命の危機に瀕するという出来事が起きます。

その方がいなくなると、村の半分の田んぼが稼働しなくなるほどの大きな影響が出る状況でした。

支え合いながら地域を守ろうとする中で、アルファ化米粉の存在が光ります。

「もしも最期の食事になるなら、この村の馴染みのあるお米を食べてもらいたい」

普段の食事を摂ることが難しい状態の先輩農家さんに、アルファ化米粉を届けることにしたのです。

アルファ化米粉は、炊いたごはんを乾燥させて粉末状にしたもので、

お湯に溶くだけでミキサー状、ペースト状のお粥が作れます。

お米本来の甘みと、とろけるような口どけは、山田錦の米粉であるからこその特徴。

一般的なおかゆに比べて香り高く、味わいが豊かなため、離乳食や嚥下食としても使いやすいと話題を集めました。

食べた人の中には、その“本物のおいしさ”に心がほどけて、うれし涙を流した人もいたといいます。

人々の心をそっと温める奇跡のおかゆは、さらに多くの人々を救います。

2024年1月に発生した能登半島地震では、農林水産省の目に留まり、

避難所支援物資として「おかいさん*」約5,000食分が提供されることになります。

(*農園若づる様が販売する『すぐ、おかいさん』)

すべての始まりは、行き場を失った10トンの山田錦でした。

危機の中で生まれた「おかいさん」は、

いまや誰かの命と暮らしを支える食品となり、うれし涙の連鎖をつないでいます。

2025年8月には農林水産大臣から感謝状が贈られました

うれし涙のおかいさんの召し上がり方

極上の甘みと、なめらかな口どけ

増粘剤は使わず、最高級の酒米「山田錦」を100%使用。お米本来の甘みと、とろけるような口どけは山田錦ならではの特徴です。

一般的なおかゆより香り高く味わいが豊かなため、食欲がない方や赤ちゃんにも心から「美味しい」と実感いただけます。

徹底した品質管理で、新米レベルの鮮度に

「うれし涙のおかいさん」のお米は、収穫からお届けまで通年12℃で低温保管しています。最適な温度で呼吸や酸化を抑え、新米の鮮度と美味しさを維持。

田んぼから食卓へ、収穫したての風味と栄養をそのままお届けします。

毎日の「食べる」を美味しく安全に

お湯を注いで混ぜるだけで、いつでもどこでも、すぐになめらかなおかゆが完成。介護や育児で手が離せない時にも安心です。

「美味しいものを食べさせてあげたい」という気持ちに寄り添い、日々の介護食・離乳食づくりをお手伝いします。

いざ、「山田錦発祥の地」へ!農園若づる様を訪問しました

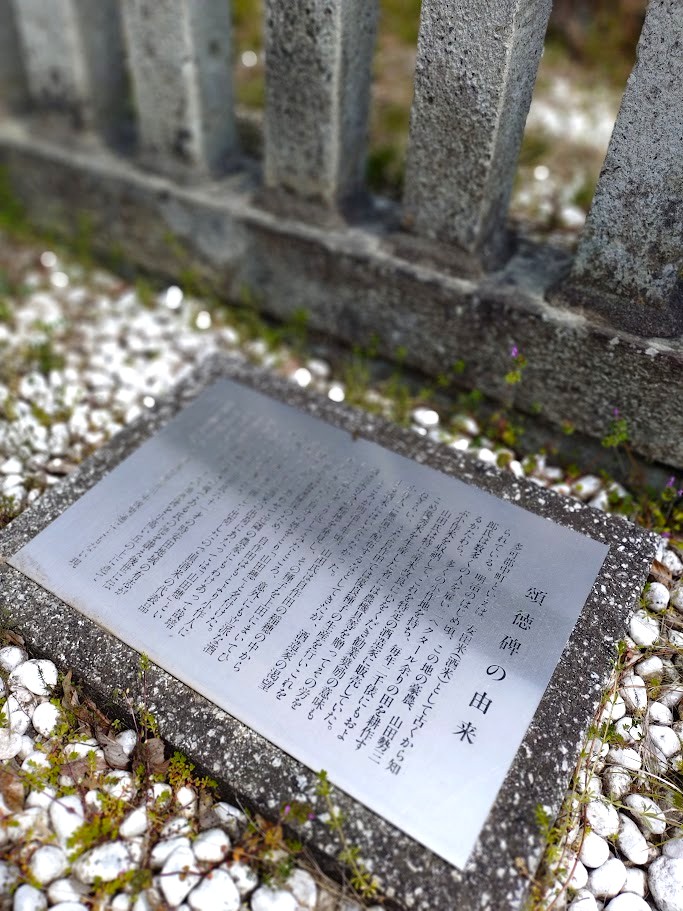

多可町は、兵庫県のほぼ中央に位置しており、千ヶ峰などの山々に囲まれた自然豊かな土地です。

1877年ごろ、東安田村(現在は多可町の一部)で「山田錦」の母方である「山田穂」の稲穂が発見されたことから、

多可町は「山田錦発祥の地」と呼ばれてきました。

現在、「山田錦」は日本の酒米で最大の生産量を誇り、その半数以上は兵庫県で育てられています。

当社から車を走らせること約2時間。目の前には広大な田園風景が広がります。

土と語り、生き物と育てる――こだわりの農法が育む豊かな田んぼ

農園若づる様のお米づくりには、見えないこだわりが詰まっています。

マメ科の緑肥「ヘアリーベッチ」を稲を植える前に作付けし、肥料として使用します。

大気中の窒素・二酸化炭素を固定することで肥料の量を減らし、メタンガスの排出を抑える取組みにも繋がっています。

また、地元で出た醤油かす(大豆の絞りかす)を肥料として土に還元されるなど、化学肥料に頼らず、自然の循環の中で土の力を引き出すやさしい農法に取り組まれています。

さらにこだわっておられるのが、合鴨農法です。

稲とアイガモのヒナを同じ田んぼで同時に育てる農法で、アイガモが動き回り土をかき回すことで雑草が生えず除草剤が不要になったり、アイガモが害虫を食べるため殺虫剤などの農薬が不要となるなどのメリットがあります。

農園若づる様が管理されている1.2ヘクタールの田んぼの一部に、アイガモ農法を取り入れています。アイガモがキツネに襲われるなどの苦労を重ねながらも、山田錦の栽培に奮闘されています。

これらの取組みにより、農園若づる様では農薬、化学肥料を3年以上使わないオーガニックのお米を製造されています。

「完璧」よりも「誰かの笑顔」をつくりたい――農園若づる様の想い

『おかいさん』が完成するまでには、「手放す勇気」が必要だったと話すのは、農園若づるの辻さん。

お米の栽培から加工まで、すべて自分でやれば、味にも見た目の仕上がりにも最後までこだわれる。

でも、あえて手を離すのは、人の働く喜びや、つながりの尊さを信じているからです。

辻さんは、かつて幼児学校の先生をしていた経験から、「働くことは人生を豊かにすること」だと考えられています。

そのような背景もあり、お米を『おかいさん』へと加工するのは、和歌山県紀の川市の就労継続支援施設ソーシャルファームもぎたて様に依頼しています。

そこでは障害のある方々が働き、生活の糧を得ています。

もちろん、品質には一切の妥協はありません。

お米は、辻さんの自宅横に設置された専用の低温倉庫で12度に保管され、一年中、新米のような食味を保っています。

ですがその一方で、加工品の味や形が思い描いたものと少し違っていても、それを否定することはありません。

「自分のこだわりや品質だけを追い求めて、誰かのやりがいを奪ってしまっては意味がない」

そんな信念が、『うれし涙のおかいさん』にはしっかりと息づいています。

Copyright (C) 三嶋商事. All Rights Reserved.

Instagram

Instagram Facebook

Facebook メールでのお問い合わせ

メールでのお問い合わせ